Kommunale Wärmeplanung

Stand: Dezember 2024

Überblick

Der überwiegende Anteil der Wärmeversorgung in Nordrhein-Westfalen wird derzeit noch mit fossilen Brennstoffen (insb. Gas und Heizöl) gedeckt. Die Transformation zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung setzt daher nicht nur neue Technologien, sondern auch umfassende Investitionen voraus, die sich an den spezifischen Voraussetzungen vor Ort orientieren müssen. Auf diesem Weg kommt den Kommunen und ihrer örtlichen Planungskompetenz eine entscheidende Rolle zu.

In vielen Städten und Gemeinden wird der Einsatz erneuerbarer Energien für die Wärmeversorgung bestmöglich durch den Neubau und die Stärkung von Wärmenetzen sowie klimaneutraler Technologien zur Wärmegewinnung (z.B. Geothermie, Solarthermie, Umweltwärme) gelingen. Anderenorts sind individuelle Lösungen (z.B. Luft-Wärmepumpen) für Einzelgebäude der geeignetste Weg. Der jeweilige Transformationspfad wird dabei von unterschiedlichen, jeweils orts- und stadtteilspezifischen Parametern (z.B. Verfügbarkeit von Wärmequellen, Wohndichte, Gebäudealter und Sanierungsstandard, Nutzungsart) bestimmt.

Die Entwicklung eines Transformationspfads hin zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung für die jeweilige Kommune setzt eine strategische Wärmeplanung voraus. Zweck der Kommunalen Wärmeplanung (KWP) ist somit die zielgenaue Planung der kommunalen Wärmeangebote und -bedarfe. Mit ihr sollen bestehende Potenziale für erneuerbare Energien und Energieeffizienz strategisch erschlossen, Investitionsentscheidungen koordiniert und quartiersbezogene Sanierungsprojekte zielgerichtet und effizient ausgerichtet werden. Sie soll die Gestaltung zukunftsfähiger Wärmenetze planbar und operationalisierbar machen, also zu Investitionsentscheidungen aus einer umfassenden Perspektive führen, die geeignetsten und wirtschaftlichsten Klimaschutzmaßnahmen sowie den passenden Mix aus Effizienzmaßnahmen und Wärmebereitstellung identifizieren und zugleich verhindern, dass durch unkoordiniertes Handeln „stranded assetts" (= Anlagegüter, deren Wert unerwartet stark sinkt) entstehen.

Die Wärmewende ruft in vielen Kommunen derzeit Fragen hervor und stellt die Politik vor Ort vor große Herausforderungen. Daher möchte ich an dieser Stelle Informationen sammeln, die Antworten auf die drängendsten Fragen geben können. Momentan ist bei dem Thema vieles in Bewegung, daher werde ich die Informationen regelmäßig aktualisieren.

Aktuelle Entwicklungen in Bund und Land

Die Kommunale Wärmeplanung ist eng verknüpft mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), das am 08.09.2023 vom Bundestag verabschiedet wurde. Darin ist festgelegt, dass eine verpflichtende Wärmeplanung spätestens 2026 für große Kommunen (mehr als 100.000 Einwohner*innen) und spätestens 2028 für mittlere Kommunen vorliegen muss. Die Verpflichtungen aus dem GEG bei einem Heizungstausch gelten erst, wenn in einer Kommune ein Wärmeplan vorliegt oder - wenn keiner erstellt wird - spätestens zum 30.06.2028.

Konkret ausgestaltet werden die Vorgaben zur kommunalen Wärmeplanung über das Wärmeplanungsgesetz, ein weiteres Gesetz der Ampel-Koalition im Bund. Das Gesetz wurde Ende 2023 im Bundestag und Bundesrat beschlossen und wird zum 01.01.2024 in Kraft treten.

Das Wärmeplanungsgesetz soll dazu beitragen, die Wärmeversorgung in Deutschland bis 2045 klimaneutral zu gestalten. Im Gesetz sind die oben bereits genannten Fristen für die Erstellung der Wärmepläne in den Kommunen genannt (2026 bzw. 2028), wobei kleine Kommunen mit weniger als 10.000 Einwohner*innen die Möglichkeit bekommen, eine vereinfachte Wärmeplanung zu machen. Das Bundesgesetz legt unter anderem fest, welche Daten wie verarbeitet werden dürfen, mit welchen Schritten eine Wärmeplanung durchgeführt werden soll (dazu unten mehr) und dass der fertige Wärmeplan spätestens alle fünf Jahre überprüft und bei Bedarf fortgeschrieben werden soll.

Auf Basis der Wärmeplanung können die Kommunen Gebiete zum Neu- und Ausbau von Wärmenetzen oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet ausweisen. Hierzu sind im Wärmeplanungsgesetz auch Mindestziele für den Anteil von Wärme aus Erneuerbaren Energiequellen vorgegeben. Es ist vorgesehen, dass Wärmenetze bis 2030 zu 30 Prozent und bis 2040 zu 80 Prozent mit Wärme aus Erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme gespeist werden. Darüber hinaus gibt es viele weitere Detailregelungen beispielsweise zum Anteil von Biomasse in neuen Wärmenetzen. Schrittweise sollen so bis 2045 alle Wärmenetze vollständig klimaneutral werden.

Der Bund kann die Kommunen nicht direkt verpflichten, dies zu tun, sondern adressiert mit seinem Gesetz zunächst die Länder. Diese sind verpflichtet, sicherzustellen, dass Wärmepläne erstellt werden. Hierzu werden ihnen durch das Wärmeplanungsgesetz eine Reihe von rechtlichen Optionen an die Hand gegeben.

Im Landtag von Nordrhein-Westfalen haben wir daher am 04.12.24 ein Landeswärmeplanungsgesetz (LWPG) beschlossen, mit dem nun auch formal die Kommunen in NRW zur Wärmeplanung verpflichtet werden und entsprechende Ausgleichszahlungen dafür erhalten. Der Gesetzentwurf der Landesregierung wurde durch einen Änderungsantrag der Koalitionspartner von CDU und Grünen noch leicht verändert. Mit dem Landesgesetz werden Zuständigkeiten festgelegt und Länderöffnungsklauseln aus dem Bundesgesetz ausgestaltet. Wichtige Punkte, die über das Bundes-Wärmeplanungsgesetz hinausgehen, sind:

- NRW nutzt die Option, für kleine Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnenden ein vereinfachtes Verfahren zuzulassen, bei dem bestimmte Zwischenschritte (v.a. Beteiligungs- und Veröffentlichungspflichten) wegfallen.

- Mehrere Kommunen dürfen bei der Wärmeplanung zusammenarbeiten und bei räumlicher Nachbarschaft sogar einen gemeinsamen Wärmeplan erstellen (interkommunale Zusammenarbeit). Wenn alle teilnehmenden Kommunen jeweils weniger als 10.000 Einwohnende haben, kann auch bei einer gemeinsamen Wärmeplanerstellung das vereinfachte Verfahren genutzt werden.

- Die beschlossenen Wärmepläne sind von den Kommunen an das LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz) zu übermitteln. Das LANUV ist damit in Nordrhein-Westfalen die zuständige staatliche Stelle für die Bewertung und das Monitoring der Wärmepläne.

- Die Stellungnahme des LANUV zum Wärmeplan wird dem Rat und somit der Öffentlichkeit zugeleitet.

- Aus dem Landeswärmeplanungsgesetz ergibt sich auch eine sogenannte Konnexitätspflicht des Landes. Das bedeutet, dass das Land den Kommunen die notwendigen Gelder zur Erstellung der Wärmepläne nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel zur Verfügung stellt (siehe § 8 LWPG).Finanzielle Mittel für die Kommunale Wärmeplanung sind im Haushalt des Landes für das Jahr 2024 und weitere Jahre bereits eingestellt.

Im August 2023 hat der Landtag NRW zudem einen Antrag der regierungstragenden Fraktionen von CDU und Grünen beschlossen, in dem wir über die oben genannte Schaffung der gesetzlichen Rahmenbedingungen hinaus weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Kommunen bei der Wärmeplanung aufgegriffen haben. Bestehende Informations-, Unterstützungs- und Beratungsangebote (siehe unten) sollen konsequent weitergeführt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls weiterentwickelt werden.

Wo gibt es Informationen und Beratung?

Das Land unterstützt schon heute bei der Bereitstellung relevanter Daten, die für die Kommunale Wärmeplanung genutzt werden können: Eine sehr gute Datengrundlage liefert das Wärmekataster des LANUV. Hier finden sich relativ fein aufgelöste Daten zu Standorten von Wärmequellen, zu vorhandenen Wärmenetzen, zum Wärmebedarf und zum Sanierungsstand. Mit unserem o.g. Antrag haben wir außerdem auf den Weg gebracht, dass auch der Bestand und die Potenziale von Abwasser als Umweltwärme ergänzt werden.

Informationen, Initialberatung und Hilfestellung bei Fördermitteln erhalten Kommunen bei NRW.Energy4Climate. Hier sind kurz und bündig aktuelle Förder- und Beratungsmöglichkeiten aufgeführt.

Unter der Federführung von NRW.Energy4Climate und in Kooperation mit dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) und dem Geologischen Dienst (GD) ist im März 2023 das das virtuelle Kompetenzzentrum Wärmewende in NRW gestartet. Auf der Homepage www.waermewende.nrw finden Kommunen sowie private und öffentliche Initiativen und Unternehmen zahlreiche Informationen und Unterstützungsangebote.

Weiterhin baut die Deutsche Energie-Agentur (dena) im Auftrag des BMWK das bundesweite Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) in Halle auf. Dieses sammelt Fallbeispiele und bietet umfangreiche Beratungsleistungen an.

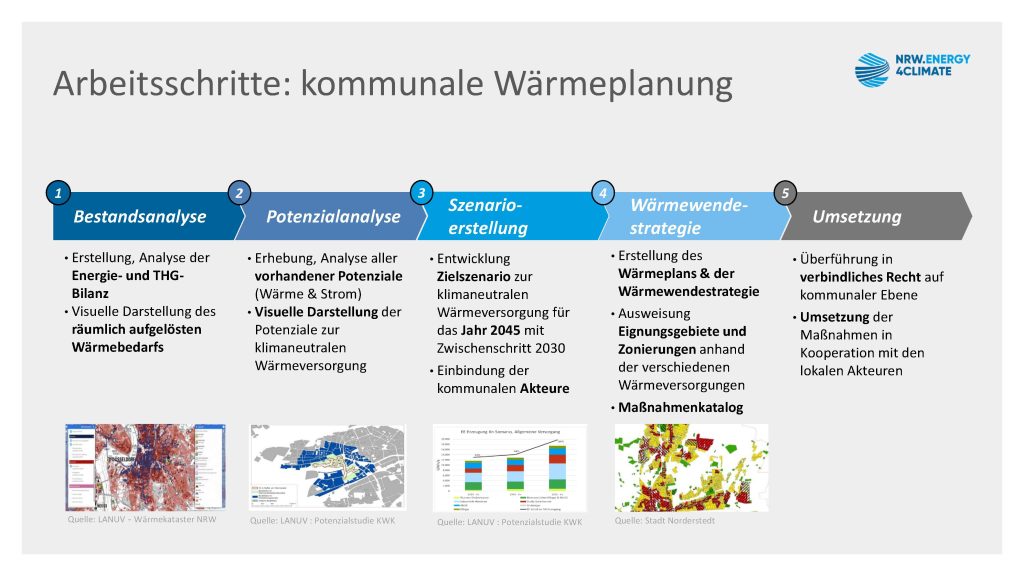

Aus welchen Schritten besteht eine kommunale Wärmeplanung?

Laut Entwurf des Wärmeplanungsgesetzes besteht die Wärmeplanung aus den folgenden Schritten:

-

- Beschluss oder die Entscheidung der planungsverantwortlichen Stelle über die Durchführung der Wärmeplanung

-

- Eignungsprüfung

Es wird untersucht, ob es Teilgebiete gibt, die sich nicht für ein Wärmenetz oder ein Wasserstoffnetz eignen. Falls es solche (Teil-)Gebiete gibt, kann dort eine verkürzte Wärmeplanung stattfinden. Das bedeutet, dass es dort voraussichtlich eine dezentrale Wärmeversorgung, also kein Wärmenetz geben wird.

-

- Bestandsanalyse

Die relevanten Informationen und erforderlichen Daten zur aktuellen Versorgung des Gebiets werden erhoben: der derzeitige Wärmebedarf oder -verbrauch und die dafür eingesetzten Energieträger, vorhandene Wärmeerzeugungsanlagen, relevante Energieinfrastrukturanlagen.

-

- Potenzialanalyse

Vorhandene Potenziale zur Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren Energien, zur Nutzung von unvermeidbarer Abwärme und zur zentralen Wärmespeicherung werden ermittelt.

-

- Entwicklung und Beschreibung eines Zielszenarios

Auf Grundlage der Schritte 1 bis 4 wird ein Zielszenario entwickelt, das die langfristige Entwicklung des Gebiets im Einklang mit den Zielen des Wärmeplanungsgesetzes (klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2045) darstellt.

-

- Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete sowie die Darstellung der Wärmeversorgungsarten

Es wird dargestellt, welche Wärmeversorgung sich für welches Teilgebiet mit dem Ziel einer möglichst kosteneffizienten Versorgung besonders eignet. Außerdem sollen Teilgebiete mit besonderem Energieeinsparpotenzial dargestellt werden (z.B. Sanierungsgebiete).

-

- die Entwicklung einer Umsetzungsstrategie mit konkreten Umsetzungsmaßnahmen, die innerhalb des beplanten Gebiets zur Erreichung des Zielszenarios beitragen sollen

Quelle: NRW.Energy4Climate

Wo sind weitere Informationen zu finden?

-

- Kommunale Wärmeplanung (NRW.Energy4Climate)

-

- Leitfaden und Technikkatalog (Bund)

-

- Grundkurs KWP 1 (Böll-Stiftung; YouTube)

-

- Grundkurs KWP 2 (Böll-Stiftung; YouTube

-

- Kommunale Wärmeplanung (difu)

Hinweis: Die Angaben sind ohne Gewähr und ersetzen keine fachliche Beratung. An dieser Stelle soll aber ein erster Überblick über ein zentrales Thema des Klimaschutzes gegeben werden.

Sollten Sie weitere Fragen zur Kommunalen Wärmeplanung oder zum aktuellen Stand des Gesetzgebungsprozesses haben, dürfen Sie sich gerne an mich bzw. mein Büro wenden.

Spezielle Infos für unsere Fraktionen in den Kommunen haben mein Kollege Michael Röls und ich in einer Kommunalinfo zusammengestellt: https://robin-korte.de/kommunalinfo-waermeplanung